パートナーとの間に子どもを授かりたいと思っている人や、今はまだ妊娠を望んでいないから避妊を徹底したいと思っている人など、妊娠についての考え方はその人や時期によってさまざまです。

しかし、性交をする以上避けて通れない問題でもあるため、自分自身とパートナーがお互いに望むタイミングで妊娠もしくは避妊できるよう、妊娠のメカニズムを理解する必要があります。

女性が妊娠しやすい時期や妊娠しにくい時期、自分自身が妊娠しやすい時期を予測する方法などを学んでおきましょう。この記事では、妊娠のメカニズムを通して、妊娠しやすい時期を予測する方法を紹介します。ぜひ、パートナーと一緒に学んでみてください。

月経周期と妊娠の関係性

妊娠のしやすさやしにくさは、女性の月経周期が密接に関わっています。最初に、女性の月経周期と妊娠の関係性についてみていきましょう。

月経周期とは

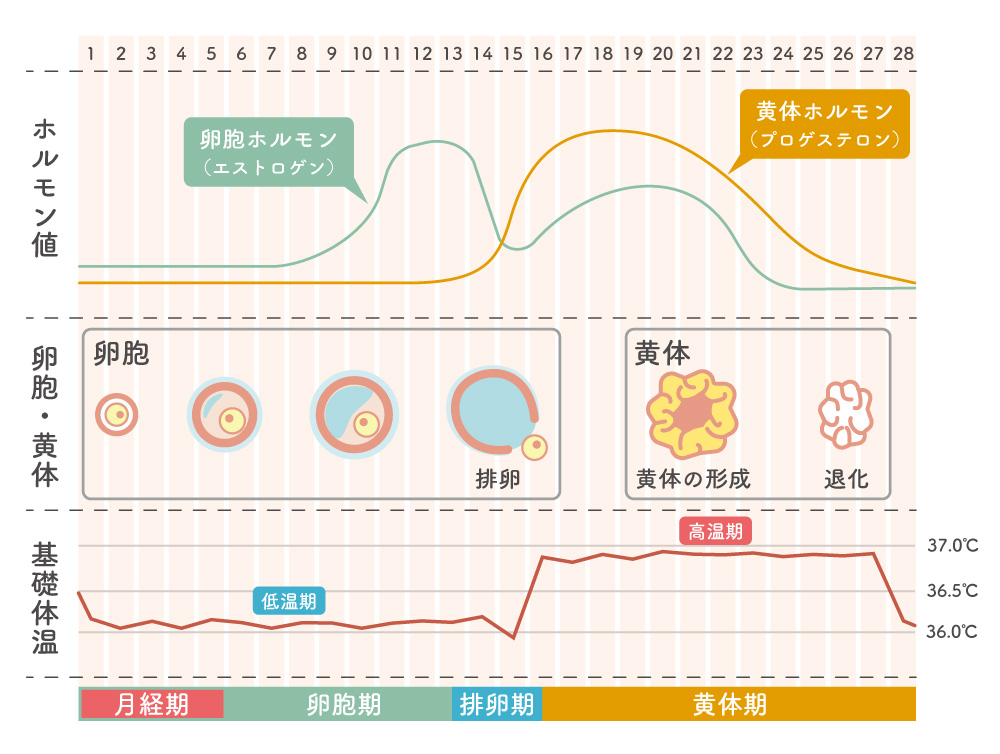

月経は、ホルモンの変動によって引き起こされる生理現象です。月経がはじまった日から次の月経がはじまる日までの周期を「月経周期」と呼び、一般的に25~38日が健康な女性の月経周期の目安とされています。

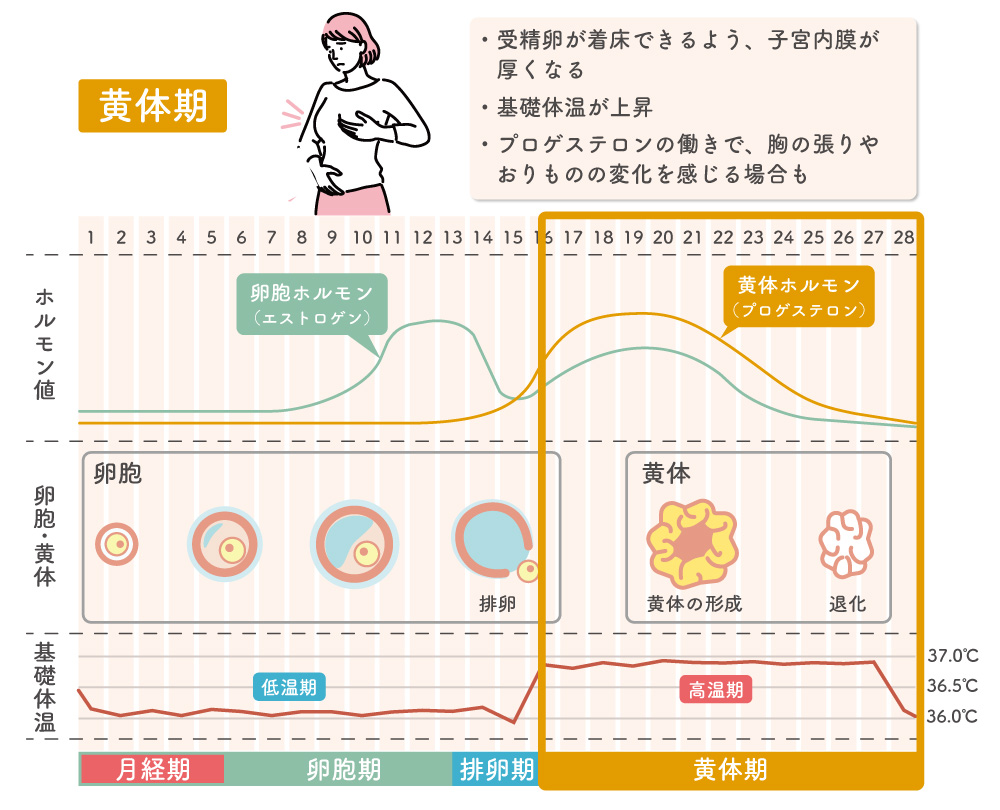

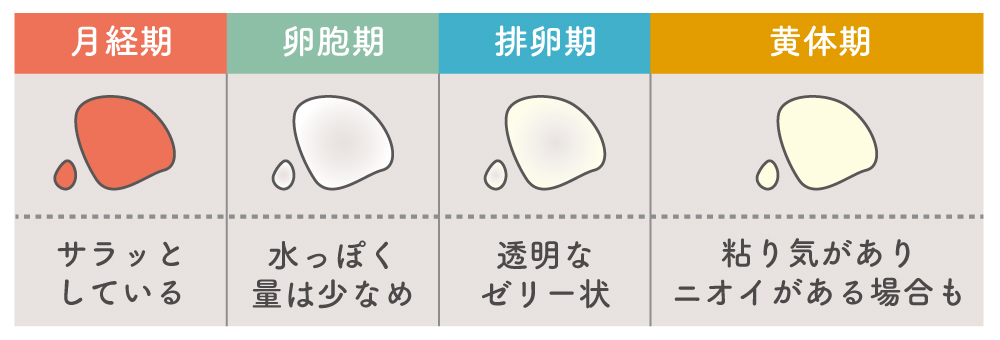

月経周期はホルモンの分泌量や基礎体温の移り変わりによって以下の4期に分類されます。

- 月経期

- 卵胞期

- 排卵期

- 黄体期

それぞれの期間を理解することで、妊娠しやすい時期やしにくい時期を把握できるようになります。

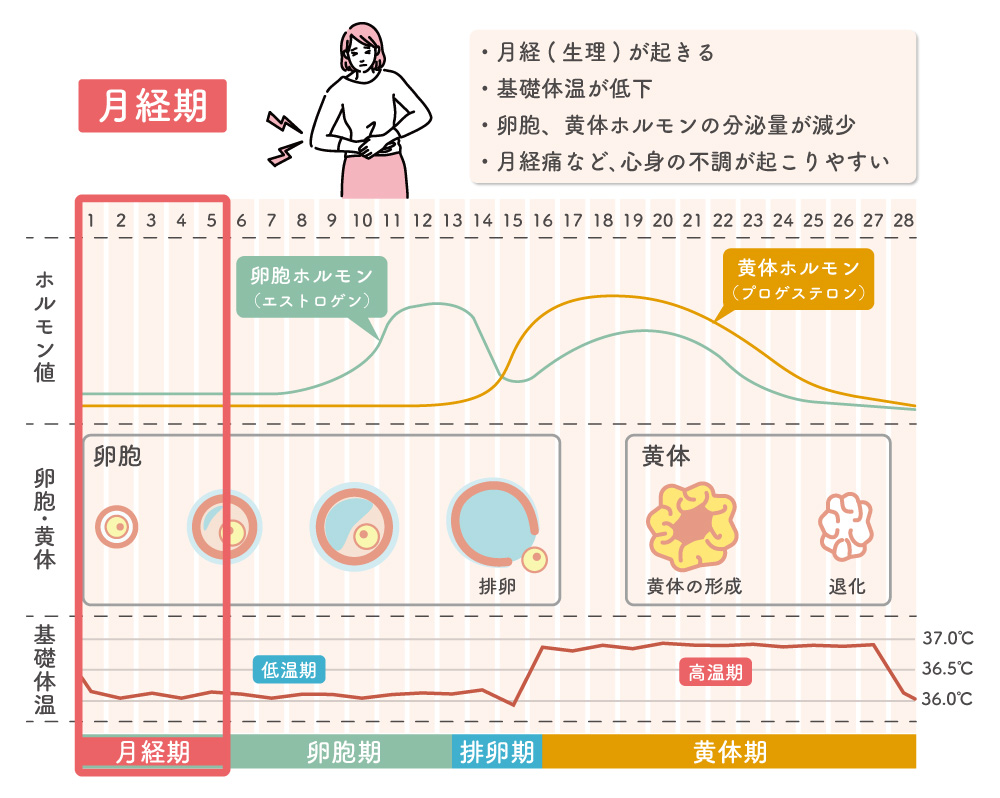

月経期

月経期は、月経が起こる期間を指します。妊娠が成立しなかったため、不要になった子宮内膜が剥がれ落ち、経血として排出されるのが特徴です。

月経期の間は、エストロゲン、プロゲステロン共に分泌量が低下するうえ、子宮内膜が排出されていくので妊娠は成立しにくいと言えます。

月経痛や気分落ち込み、腰痛、貧血など、人によっては心身の不調を訴えやすい時期でもあります。

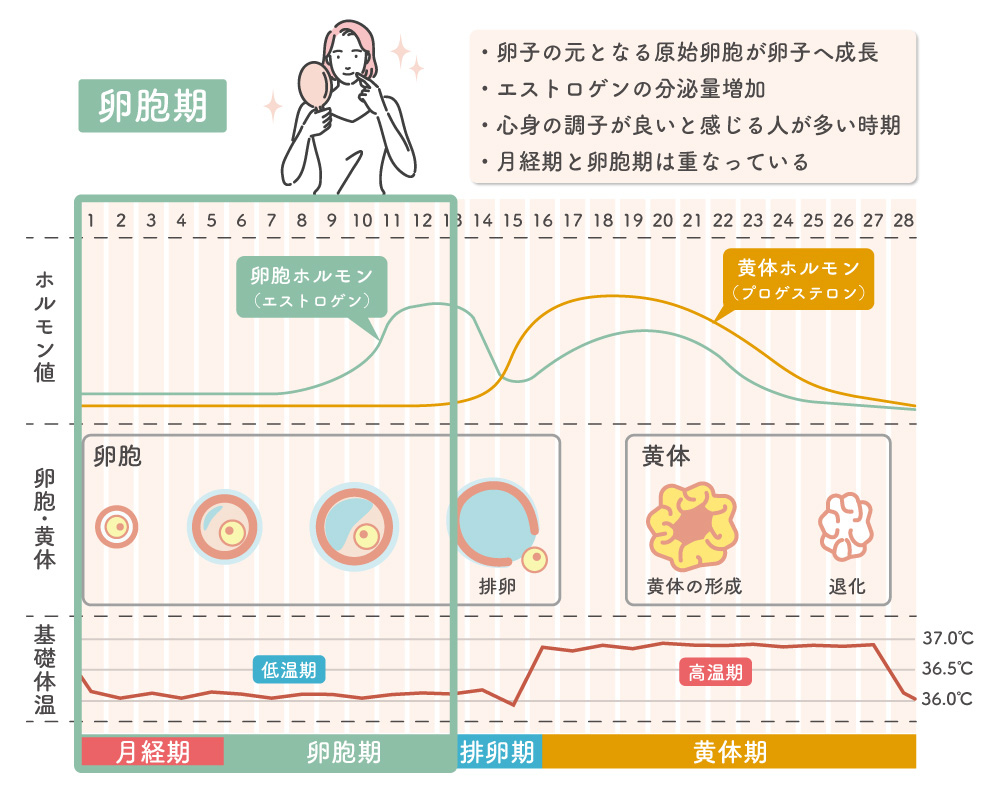

卵胞期

月経期が過ぎると卵胞期が訪れます。卵胞期は、卵子の元となる原始卵胞が卵子へと成長する期間です。女性ホルモンの一種であり、卵子の生育や排卵を促すエストロゲンの分泌量が増えることから、心身の調子が良いと感じる人が多いでしょう。また、エストロゲンが増えることで、肌の調子が良いと感じる人もいます。

月経中も原始卵胞はゆっくりと成長しているため、厳密にいうと月経期と卵胞期は重なっているのが特徴です。

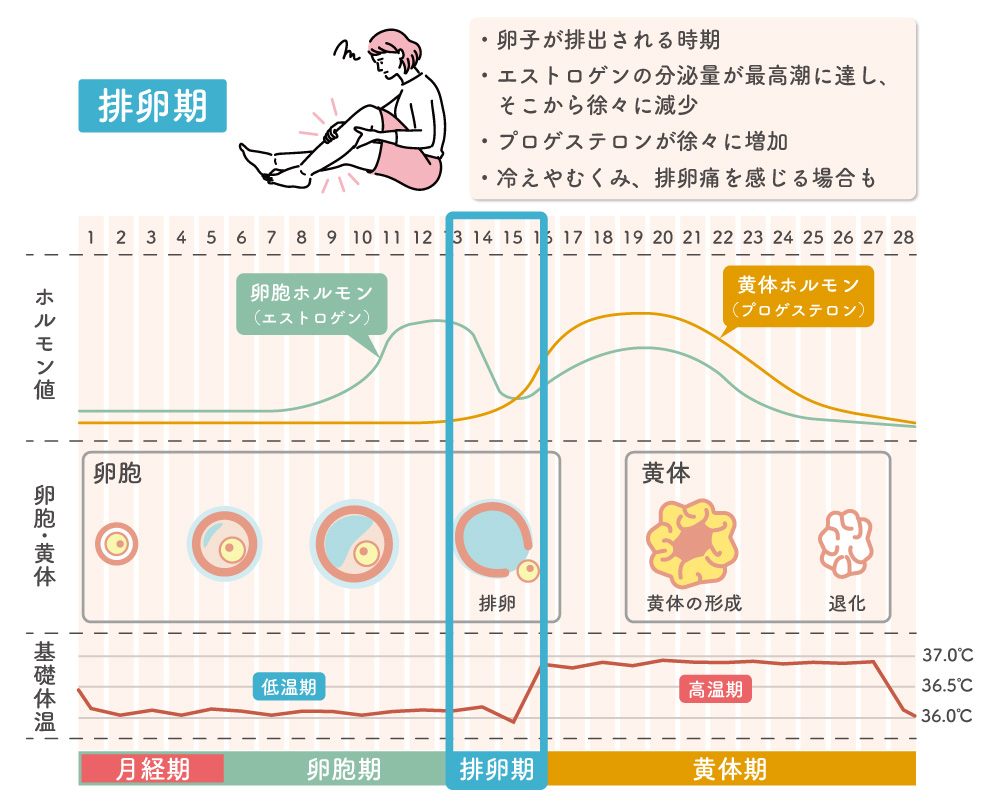

排卵期

排卵期は、原始卵胞が十分に育ち、卵子として排出される時期です。この際、排卵された卵子が、精子と出会うと受精卵になります。

排卵直前にエストロゲンの分泌量は最高潮に達し、そこからは徐々に減少していきます。反対に、プロゲステロンの分泌量は排卵期を境に徐々に増加していくのが特徴です。

排卵のタイミングで基礎体温は一気に下がり、急激にホルモン分泌のバランスが変わるため、自律神経が関わる体調の変化(冷えやむくみなど)を感じる人も少なくありません。また、排卵時に下腹部に排卵痛を感じる人もいます。

黄体期

黄体期は、プロゲステロンの分泌が増加し、排卵した卵子が受精した際に着床できるよう、子宮内膜が厚く育つ期間です。この時、基礎体温が上がり、高温の状態が続くのが特徴です。もし受精卵が着床し、妊娠が成立した場合は、基礎体温が高いまま維持されます。一方、妊娠が成立しない場合は基礎体温が下がり、月経期に突入します。

黄体期は通常14日程度続きますが、極端に短い場合は、黄体機能不全などのホルモン分泌に関わる病気の可能性もあるため、注意が必要です。

プロゲステロンの働きにより、胸の張りやおりものの変化を感じる人も多いです。また、黄体期にはPMSやPMDDの症状がひどくなる人も少なくありません。

危険日とは

妊娠を希望しない人が、妊娠しやすい時期を「危険日」と表現することがあります。月経周期から言えば、「排卵期=危険日」とも言えるでしょう。

しかし、女性の生殖機能は非常にデリケートであり、さまざまな要因によって排卵のタイミングが変わることも珍しくありません。つまり、絶対に妊娠する時期が存在しないように、正常に排卵が行われている限り、絶対に妊娠しない時期も存在しないのです。

理論上、排卵期が過ぎ、卵子の寿命が尽きた時期であれば妊娠はしないでしょう。つまり、この期間は、妊娠を望まない人にとって「安全日」となります。しかし、卵子の寿命が予想以上に長く保たれたり、精子の寿命が長かった場合など、妊娠が成立する可能性があることは理解しておくべきです。

妊娠を望まないのであれば、安全日や危険日のような曖昧な目安を鵜呑みにせず、しっかりと避妊対策をとることが重要です。

妊娠しやすい時期はいつ?

女性の生理周期について分かったところで、本題である妊娠しやすい時期について考えてみましょう。

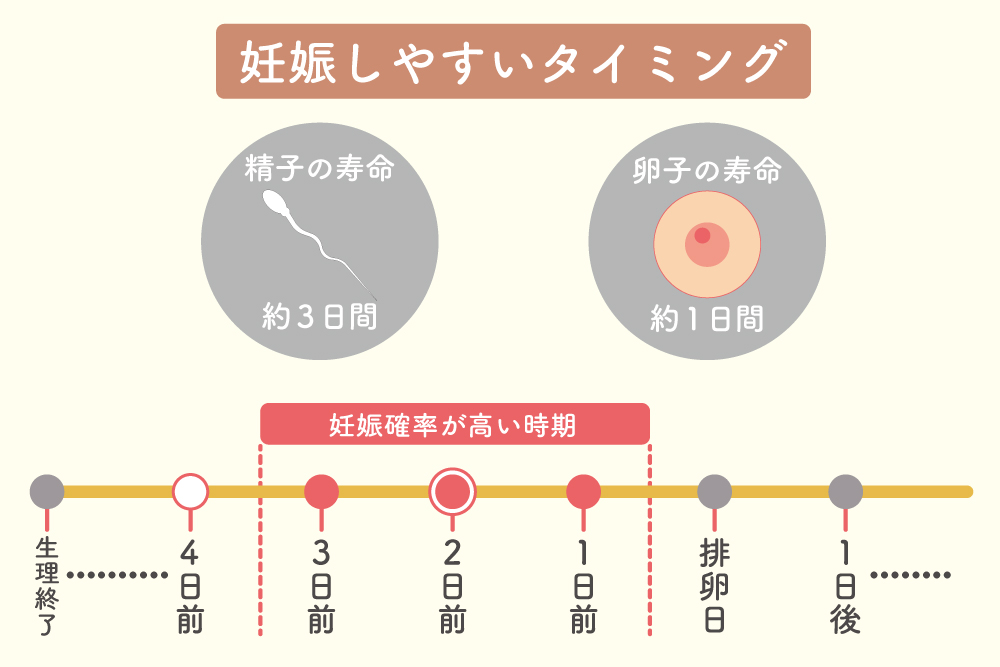

卵子を受精させ、着床させるためには性行為が必要ですが、性行為後に精子が卵子に辿り着くまでには、早くて5~6時間かかると言われています。また、卵子は排卵後24時間程度で受精能力を失うため、排卵日当日に性行為をしても、妊娠する可能性はあまり高くありません。

精子は女性の子宮内で約3日間生存できると言われており、精子が待機している状態で排卵が起こる方が、妊娠しやすいということです。

一般的に、排卵期は妊娠しやすい時期とされていますが、特に妊娠しやすいタイミングは排卵日の1~2日前です。排卵する4日前くらいから複数回性行為のタイミングをとれれば、妊娠する可能性はさらに高まると考えられています。

自分の妊娠しやすい時期を調べる4つの方法

妊娠しやすいのは排卵日の1~2日前と分かりましたが、そもそも自分自身の排卵日が分からなければ、妊娠しやすい時期やしにくい時期の予測もできません。

続いては、自分の排卵期や妊娠しやすい時期を調べる4つの方法を紹介します。

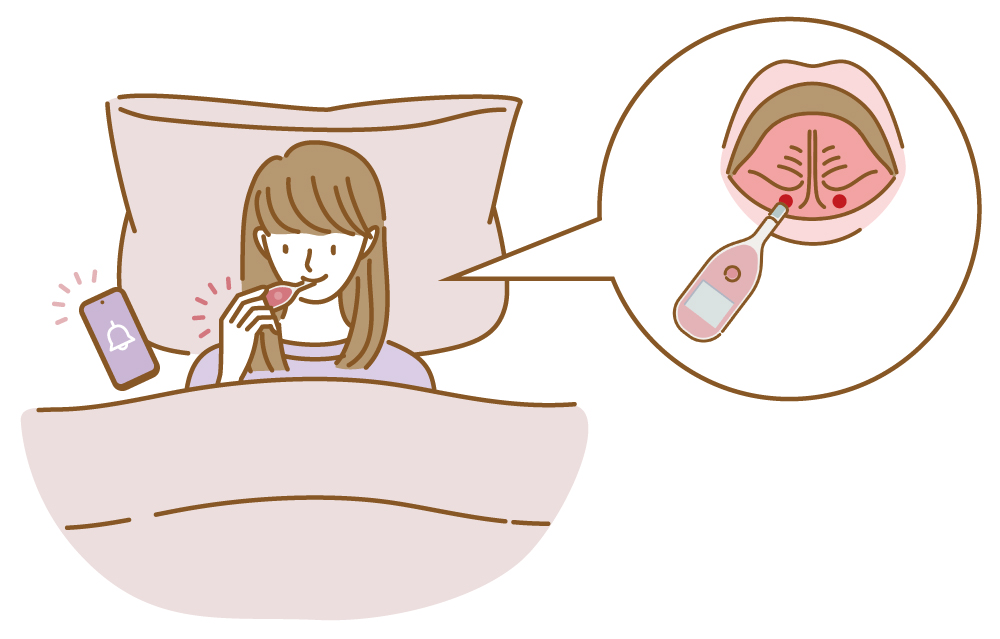

1.基礎体温から予想する

基礎体温とは、身体が必要最低限のエネルギー消費をしている状態で測定する体温を指します。基礎体温は、朝目覚めた際にベッドのなかで動かないまま基礎体温計を用いて計測するのが一般的です。基礎体温計は、一般の体温計と異なり0.01単位まで計測できます。これにより、基礎体温の変化を計測できるのです。

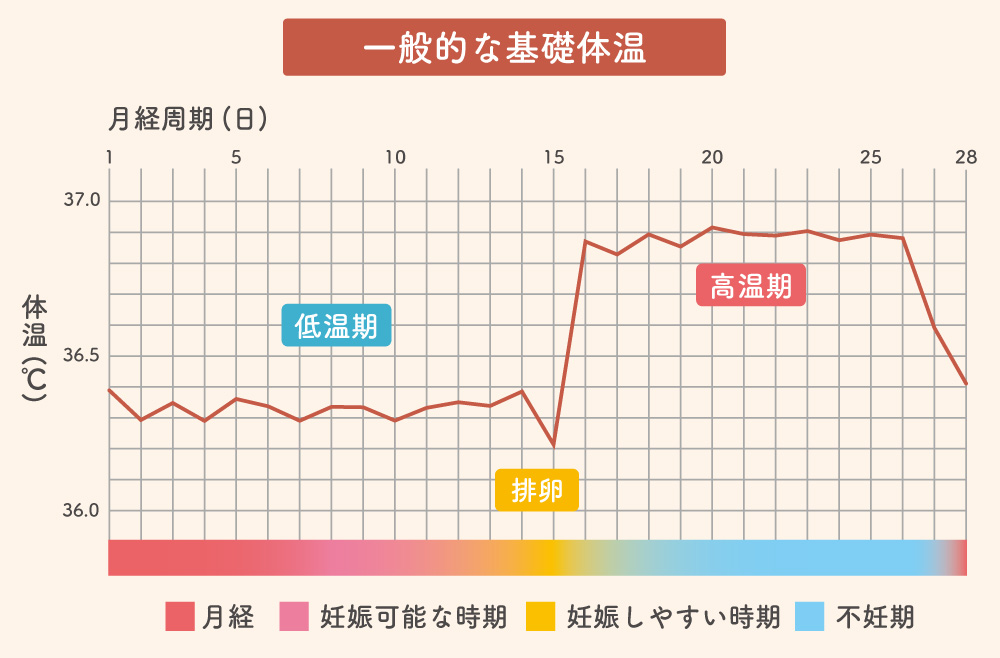

女性の基礎体温には、黄体期に高い体温が維持される高温期と、月経期や卵胞期に低い体温が維持される低温期があります。また、低温期と高温期の境目では、急激に基礎体温が低下することがあり、このタイミングで排卵が行われていると考えてよいでしょう。

毎日、基礎体温を計測することで、生理周期や排卵日の予測が可能です。妊娠の有無の他にも、ホルモンが正常に分泌されているかどうかなど、基礎体温にはさまざまな情報が詰まっているため、習慣的に計測、記録するのがおすすめです。

2.おりものの状態から予測する

おりものは、子宮頚部や子宮内膜などから分泌される液体で、ホルモンの分泌量や体調により性状が変化する特性を持っています。

一般的に、生理後は分泌量が減り、おりものはサラサラした状態で目立ちにくいでしょう。排卵前には徐々に分泌量が増え、卵白の様な透明でドロドロした形状に変化します。排卵後は再び分泌量が低下しますが、生理後とは違い白濁していたり黄色っぽくなったりするのが特徴です。人によっては特有のにおいを感じることもあるでしょう。

おりものの変化で、おおまかな生理周期を予測することも可能です。

3.排卵検査薬で予測する

より精密に排卵のタイミングを知りたい人には、排卵検査薬がおすすめです。

排卵検査薬は、尿中に含まれるLH(黄体形成ホルモン)を検知して排卵のタイミングを調べることができます。排卵検査薬はドラッグストアなどでも購入できるため、基礎体温の変化などでおおよその排卵予定日を予測できる人は、排卵検査薬を併用してより詳しい排卵のタイミングを調べてみるとよいでしょう。

4.普段の月経周期から予測する

月経周期から、排卵日を計算する「オギノ式」という計算方法があります。黄体期を14日間として、月経周期から14を引いた日数が、月経開始から排卵までにかかる日数とする計算方法です。

例えば、

月経周期が28日の場合:

(月経周期)28日-(黄体期)14日=(月経から排卵までの期間)14日

月経周期が30日の場合:

(月経周期)30日-(黄体期)14日=(月経から排卵までの期間)16日

と算出します。

ただし、黄体期には個人差があり、排卵のタイミングはホルモンバランスにも大きく影響されるため、あくまで目安として捉えるべきです。基礎体温やおりものの状態、排卵検査薬などを併用して予測することをおすすめします。

妊娠する確率をアップさせるポイント

妊娠を望んでいる場合は、排卵に合わせたタイミングで性交を行うことが重要です。しかし、「この日は妊娠の可能性が高いから」と義務感で性交をすることが、結果的に男女共に疲弊してしまうケースも珍しくありません

普段から週に1~2回性交する習慣があれば、排卵日をさほど気にしなくてもよいという意見もあります。しかし、日本人は性交の頻度が欧米に比べて少なく、20代のカップルが月に行う性交回数は平均2.8回という調査結果もあります。性交が2週間に1回のペースであれば、排卵のタイミングを慎重に合わせる必要が出てきます。

排卵のタイミングや卵子・精子の寿命を考慮すると、排卵日の4日前から1日前までの間に複数回性交のタイミングをとれれば、妊娠する確率を上げる効果が期待できます。

産後にも妊娠しやすい時期があるの?

一度妊娠・出産を経験した人の中には、「産後は妊娠しやすい」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

結論として、産後だからといって特別に妊娠しやすくなる時期はありません。

ただし、断乳直後など、生理が再開していないから排卵もされていないと勘違いし、避妊をせずに性交をして妊娠するケースは決して少なくありません。基本的に授乳中は排卵や生理が止まることが多いですが、なかには授乳中でも生理や排卵が再開する人はいます。

特に、ミルクとの混合育児や完全ミルク育児をしている場合、産後4か月までに約9割の人が生理が再開すると言われています。

医学的には、産後の母体の回復を考慮し、お産の間隔は最低1年半空けるのが望ましいとされています。早急に次の妊娠を望む場合でも、産後半年は避妊するのが望ましいかもしれません。

コンドームはもちろん、授乳中でも服用できるミニピルなど、産後にできる避妊方法もさまざまです。望むタイミングで妊娠できるよう、産後でも避妊の必要性を改めて確認しておくのがよいでしょう。

まとめ

今回は妊娠しやすいタイミングについて紹介しました。「赤ちゃんは授かりもの」と言いますが、妊娠のメカニズムを理解することで、妊娠しやすい日やしにくい日がわかるようになります。妊娠を望んでいるのであれば、自分の体をよく理解し、赤ちゃんを迎える準備をしましょう。

一方で、妊娠しやすい日に性交をしても、必ず妊娠するわけではありません。タイミングや卵子・精子の質など、さまざまな要素が複雑に絡み合って妊娠は成立します。もし妊娠を希望しているのに思うように授からない場合は、医師に相談してみるのもおすすめです。

望まない妊娠を避け、希望するタイミングで妊娠できるよう、今回の内容を参考にしてみてくださいね。

コラム一覧に戻る

Web予約

Web予約 011-885-1100

011-885-1100