赤ちゃんが生まれる際、陣痛や破水が起こることを知っている人は男女共に多いでしょう。しかし、実際に赤ちゃんがどのように産道を通って生まれてくるのか理解している人はいるでしょうか。

今回は、赤ちゃんが産道を通って生まれる経腟分娩について、種類やお産の進み方などを詳しく紹介します。これから出産を控えているママは、ぜひ参考にしてみてください。

経腟分娩とは?

経腟分娩とは、産道を通って赤ちゃんが生まれる分娩を指します。産道とは子宮から赤ちゃんが出てくるまでの道を指す言葉で、子宮下部、子宮頸部、膣、外陰部などのことです。

何らかの理由によって帝王切開となるお産以外は全て経腟分娩に分類され、分娩までの過程によってさまざまな名称で呼ばれます。

最初に、経腟分娩の種類についてみていきましょう。

自然分娩

医療等の介入なく、自然に陣痛が始まり分娩にすすむお産を自然分娩と呼びます。

会陰裂傷などを防ぐために会陰切開などの処置をすることもありますが、基本的にこれらの処置をしても産道を通って行われた分娩は自然分娩に分類されるのが特徴です。

自然分娩は、最も一般的な分娩方法です。

計画分娩(誘発分娩)

何らかの理由によって、陣痛を誘発し計画的に分娩を行うことを計画分娩もしくは誘発分娩と呼びます。

予定日超過で陣痛が起こらない場合や母体や胎児に異常があり早く出産するのが望ましい場合などに用いられることが多いです。

陣痛誘発剤や器具などを用いて人工的に陣痛を起こすため、出産の予定がつきやすいメリットがある経腟分娩です。しかし、陣痛誘発剤や器具を用いたからといっても必ず陣痛が起こる訳ではないことや副作用があることなどのデメリットもあります。

吸引分娩・鉗子分娩

分娩中、何らかの問題によってお産が進まなくなってしまった際に、吸引や鉗子などで胎児の娩出をサポートする経腟分娩を吸引分娩もしくは鉗子分娩と言います。

無痛分娩

麻酔を用いて痛みを和らげながら行う経腟分娩を無痛分娩と言います。硬膜外麻酔を用いて分娩時の痛みを和らげることで、体力の消耗を抑えたり産後のダメージが回復しやすくなったりするメリットから注目されているお産方法です。

一方、子宮口が開くまでは麻酔を使えない事が多く、陣痛の痛みはある程度感じます。また、体質によっては麻酔が効かなかったり、麻酔を打つタイミングによっては無痛になる前に出産が終わってしまったりすることもあります。

医療の補助があっても経腟分娩なの?

経腟分娩は産道を通って生まれる分娩方法なので、医療による補助の有無は関係ありません。分娩の進行具合によって、陣痛誘発剤を用いたり、吸引処置を行ったりした場合でも、産道を通って生まれてきたのであれば、経腟分娩に分類されます。

つまり、経腟分娩に分類されないのは帝王切開だけです。帝王切開によって娩出した出産は、経腟分娩には分類されません。

経腟分娩の流れ

経腟分娩は4段階を経て行われます。続いては、経腟分娩の流れについて詳しくみていきましょう。

経腟分娩第1期(開口期)

経腟分娩第1期は陣痛が始まってから子宮口が全開になるまでの期間を指します。分娩の大部分は第1期が占めるといってもよいでしょう。開口期と呼ばれることもあります。

子宮の収縮が10分間隔、1時間におよそ6回の収縮が認められると陣痛が開始したものとして経過を観察します。医療機関や産院によって異なりますが、分娩の進みが比較的遅い事の多い初産婦は10分間隔になってから来院するよう指導される事が多いです。反対に、分娩の進みが速い経産婦は陣痛が10分~15分間隔になった時点で来院するよう指導することが多いです。

陣痛の開始から子宮口が全開になるまでの時間は、一般的に初産婦で約10~12時間、経産婦は約4~6時間と言われています。しかし、初産婦でも短時間で子宮口が全開になるケースや、経産婦でも時間がかかるケースなど、個人差が大きいのも第1期の特徴です。

経腟分娩第2期(娩出期)

子宮口が全開になってから、赤ちゃんが産道を通り娩出するまでの期間を第2期と言います。娩出期と呼ばれることもあり、出産の最も重要な段階です。

第2期は平均1~2時間と言われています。ここでも初産婦と経産婦では分娩の進み方に違いが見られ、初産婦は1~2時間がかかる人が多い一方、経産婦は30分~1時間で分娩2期を終える人が多いです。

経腟分娩第3期(後産期)

赤ちゃんを娩出した後、ママの胎内からは胎盤が排出されます。これが分娩第3期です。

赤ちゃんを娩出した後も、子宮は陣痛時と同じく収縮を起こします。娩出後に起こる子宮収縮を後陣痛(後産期陣痛)と呼び、収縮によって胎盤を排出するのが特徴です。

赤ちゃんを娩出する際のようないきみは必要なく、自然に胎盤が排出されるのを待ちます。スムーズに排出されない場合は、子宮底を圧迫したり、臍帯を軽く引いて排出を促すこともあります。

初産婦の場合15~30分、経産婦の場合10~20分程度で胎盤が排出されることが多いです。

経腟分娩第4期

胎盤娩出後の約2時間を分娩第4期といいます。

胎盤が排出されると、会陰切開をした部分を縫合したり、ママの体調に問題がないか調べたりします。問題がなければそのまま約2時間分娩室で安静にするのが一般的です。

病院によっては、カンガルーケアや赤ちゃんに初乳を与えたりすることもあります。

約2時間の経過観察後、問題がなければ病室に戻ります。

分娩の進行に関する目安

続いては、分娩が順調に進行しているかを判断する目安についてみていきましょう。

破水はいつ起こる?

赤ちゃんを包んでいる羊膜が破れ、羊水が流れ出ることを破水と言います。

一般的に、破水は子宮口が全開に近い状態まで開いたタイミングで起こることが多いです。

ただし、破水のタイミングについても個人差が大きいため、陣痛より先に破水が起こるケースなどもあります。子宮口が完全に開き、分娩第2期に移行しても破水しない場合、人工的に羊膜を破いて破水させることもあります。

子宮口が全開になる目安は?

子宮口が開くにつれて、陣痛の間隔は短くなっていきます。子宮口は約10cmで全開になったと判断され、全開の際には子宮の収縮時間が60秒以上、収縮の間隔は2分程度で起こることが多いでしょう。

また、陣痛が進むにつれて赤ちゃんの頭が骨盤内に固定されていき、子宮口の位置が前方に異動していきます。

これによって痛みの感じ方が徐々に変化していくと感じるママが多くいます。

遷延分娩(せんえんぶんべん)の目安は?

子宮口が開きにくく分娩が進まない状態を遷延分娩と呼びます。

遷延分娩は主に、初産婦の場合陣痛が始まってから30時間以上、経産婦の場合陣痛が始まってから15時間以上経過しても児娩出に至らない状態です。

遷延分娩となった場合、陣痛促進剤の使用や医療的な分娩補助(吸引分娩や鉗子分娩)が行われることがあり、母子の状態によっては帝王切開に切り替えることもあります。

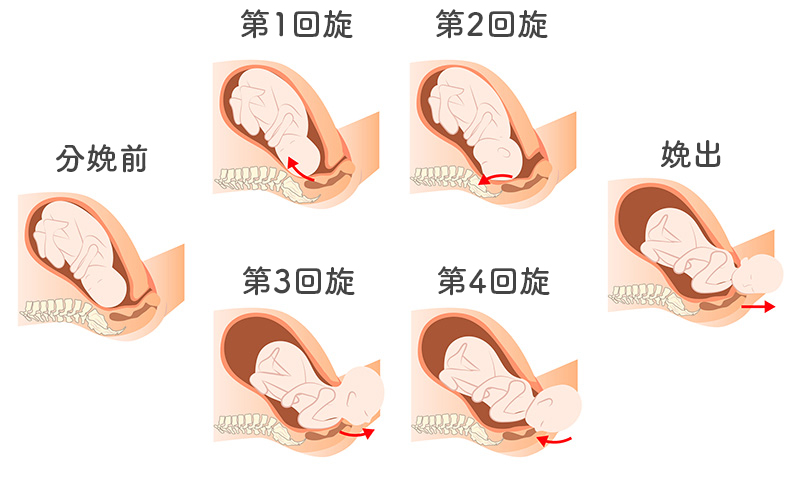

赤ちゃんは回旋しながら産道を通る

赤ちゃんは産道を通る際、ゆっくりと回旋しながら娩出されます。赤ちゃんの回旋は以下のように進むのが特徴です。

- 第1回旋(胎勢回旋)…赤ちゃんの頭が少しだけ横向きになり、骨盤にぴったりと頭蓋骨がはまる体勢をとる

- 第2回旋(胎向回旋)…横向きのまま骨盤を頭がとおり抜けるとゆっくりと回転しながら産道を通る。この時、徐々にママの背中柄に顔が向くよう回旋する

- 第3回旋(胎勢回旋)…産道で赤ちゃんの顔が完全にママの背中側を向き、うつ伏せの状態になる。この状態で赤ちゃんは娩出される

- 第4回旋(胎向回旋)…娩出されながら回旋を続け、前頭部、顔、顎まで娩出したら体幹は横向きに回旋し、片側の肩、反対の肩という順番で娩出される

回旋が上手く行えないと娩出が進まなくなってしまうことがあります。これを回旋異常と呼び、吸引分娩や鉗子分娩など医療的補助を行って回旋を促し、娩出をサポートすることもあります。

分娩時に起こる可能性のあるトラブル

稀に、赤ちゃんよりも先に臍帯(へその緒)が出てきてしまうことがあります。これを「臍帯脱出」と呼びます。臍帯が先に出てきてしまうと、産道と赤ちゃんの間に臍帯が挟まれて圧迫されてしまい、酸素が供給されず危険な状態になってしまいます。

全ての分娩の0.5~0.8%の確率で起こると言われ、特に赤ちゃんがママのお腹の中で横位や骨盤位(逆子)をとっている場合には臍帯脱出が起こりやすいです。

臍帯脱出が起きたからといって、直ぐに命に係わる訳ではありませんが、十分な酸素供給が行えなくなった状態が長時間続くのは大変危険です。酸素不足によって脳性麻痺や臓器障害が起こる可能性もあるため、臍帯脱出が起きた場合は帝王切開に切り替え速やかに赤ちゃんを取り出すことがあります。

経腟分娩できないのはどのようなケース?

経腟分娩は自然分娩と呼ばれるだけあって、人間にとって本能的な分娩方法と言えます。しかし、医療が発達した現代では、より安全に、より確実に分娩を行うため、経腟分娩にリスクがあるママや赤ちゃんの場合、外科手術によって赤ちゃんを安全に出産させる「帝王切開」が選択されます。

現代では5人に1人が帝王切開によって出産しているとも言われており、決して珍しい出産方法ではありません。

経腟分娩にリスクがあり、帝王切開を選択されるケースは主に以下の場合です。

- 逆子の場合

- 多胎児の場合

- 前置胎盤の場合

- 低置胎盤の場合

- ママが感染症になっており産道感染のリスクがある場合

- 赤ちゃんの頭が大きくママの骨盤を通れない可能性が高い場合

- ママの骨盤が狭く赤ちゃんが通れない可能性が高い場合

- 過去に子宮の外科手術(帝王切開を含む)を受けたことがある場合

上記のケースでは、あらかじめ予定して処置を行う「予定帝王切開」が選択されます。

これらのケースの他にもママや赤ちゃんの命に係わる問題が発生した場合には、緊急帝王切開が行われることもあります。

逆子は帝王切開になるの?

本来、頭を子宮口側に向けている筈の赤ちゃんの体位ですが、稀に逆さになってしまう「逆子」のケースもあります。逆子の場合、足から娩出されることになり、肩や顎が子宮口にひっかかり分娩がスムーズに進まない可能性が高いです。

そのため、ママや赤ちゃんの安全のために帝王切開を選択するケースが多い傾向にあります。

しかし、逆子は必ずしも帝王切開で分娩しなければいけない訳ではなく、昔は経腟分娩によって娩出されていました。

現代でも、熟練の助産師によって経腟分娩で娩出される逆子の赤ちゃんもいます。しかし、安全に出産ができるという意味では帝王切開の方が確実なため、帝王切開を選択する産院や病院が多いようです。

帝王切開をすると次の妊娠で経腟分娩はできない?

帝王切開を経験したママの場合、次の妊娠時も帝王切開で出産するのが一般的です。

一度目の帝王切開で子宮を切開している場合、次回の妊娠の際に子宮の強度が低下し、陣痛による子宮破裂などを引き起こす可能性があるからです。

そのため、帝王切開以外にも子宮筋腫など子宮を切開する手術を受けたことのある人は、出産時に帝王切開をすすめられることが多いでしょう。

一方で、一度帝王切開によって出産した人が、次の妊娠で経腟分娩を選択するVBACという出産方法も存在します。VBACによる出産に対応している病院は限られており、VBACが可能な母体や胎児の条件を満たす必要があります。

帝王切開でも経腟分娩でも、母子ともに健康な状態で出産を終えられれば、最高の出産と呼べるでしょう。メリット・デメリットを冷静に考え、出産方法を検討してみるのがおすすめです。

まとめ

当院では自然分娩を基本とし、ママと赤ちゃんが安心安全に出産を迎えられるようサポートしております。そのうえで、医療的な介入が必要な場合はそれぞれの状況に迅速に対応し、よりママや赤ちゃんの負担を抑えて分娩できるよう、適切な医療を提供いたします。

今回は、経腟分娩について意味や流れを紹介してきましたが、どのような形の出産であっても、等しく尊く、等しく大変なことです。出産について恐怖心を感じているママも、よく知ることで違った感情が芽生えてくるかもしれません。ぜひ、分娩がどのように行われ、赤ちゃんがどのようにこの世に生まれてくるのかを知ってみてください。

分娩について深く知ることで、出産がより思い出深い人生の大きなイベントとなることでしょう。

コラム一覧に戻る

Web予約

Web予約 011-885-1100

011-885-1100